يقول الكاتب دانييل جرانيين في تقديمه لرائعة دوستوفيسكي "الجريمة والعقاب": "إن ليف تولستوي يساعدنا على إدراك الإنسان، ويطلِعُنا على تطوّر شخصيته، وعلى منابع أفكاره، ويقودنا الى أعماق روحه ولكن دوستوفيسكي يُساعدنا على إدراك استحالة معرفة الإنسان، ويطلعنا على لا محدوديته، وعلى فوضى مشاعره..".

ولكنني أضيف أثفية ثالثة على قول دانييل هي أن أيمن العتوم يغوص بنا لجج الإنسان ويقلّب أحواله حتى لكأنك تعرفه حقّ المعرفة، ولكنك ما إن تترك النّص العتومي وتدقق النظر في تفاصيلِك تلك التي نَصب أشرعتها العتوم فيك، فإن بصيرتك ترتد إليك خاسئة متسائلة أي مَفازة تلك التي أوغل التفكير فيها العتوم؟ بل كيف استطاعَ هذا الرجل أن ينتقلَ بقلمهِ من أداة للكتابة على ظهر ورقة بيضاء إلى أن يصبحَ مِبضعا لِجراح ماهر يُمرره في شريان الأمة لعل نبض وعيها يرجع إليها ولو بعد حين...

ففي روايته هذه يذكر لنا أيمن كيف حذّره أستاذ التربية الاسلامية في الصف الأول ثانوي من الشعر ومن كتب المعري، ويكأن الأستاذ قد فتح له أبوابَ المعرفةِ بتثبيته على الشّعر والنبش في المكتبةِ عن كتب الْمعري والمرور بها قراءة، وقد حصل..

في الرواية مساحة شاسعة لثقافة الراوي وتقلبه في فنون المعرفة ولكنه يبرز هنالك في تلك المنطقة الأنيقة "اللغة وآدابها"

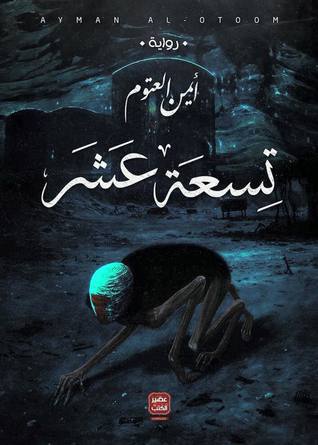

حملة تعريفية بمئات الكتاب والشّعراء والفلاسفة والمفكرين والأدباء وبأعمالهم، بل والانسراب إلى حياتهم وبعض خصوصيتها حيث يدير العتوم قَلَمهُ على موقف الحشر، فينهضُ الرّاوي بعد أن غادره كثير من الأقارب وبعض الأصدقاء بآلاف السنين، وتبدأ ملحمة اللقاءات والعقد التي لا حلّ لها إلا إذا أدار الراوي مفتاح الحل في ثقب القفل، فمثلا يدخل مكتبة مكونة من تسعة عشر طابقا ولا يقدر على الخروج من أي طابق إلى الآخر إلا بأن يستوفي المكتبة كلها قراءة، وهذا الأمر عسير لأن الطّابق الواحد يحوي مئات الآلاف من الكتب، فما العمل؟

وأنت تقرأ تسأل وتتساءل أهو استعراض للثقافة عند أيمن؟ أم هي رغبة في رفقة الكبار الذين تعذر لقاؤهم في الدنيا فأسعفه الخيال بذلك؟.. أم أنه رأى أن الجيلَ فيهِ خيرات كثيرات والحاجةُ ملحّة لأن نقرّب الكتاب إلى نُفوسهم، فما كان من طريقة ميسورة سوى أن نجعلَ القلم سائِغا لأذواقِهم فنجعلُ اللطف في الخطاب مَحمولا على ما رق من حروف؟ أم أنه يُعمِل قلمه في أغوار النّفس الإنسانية لِيخبُر أسرارها المخبوءة تحت سن القلم؟... وينبشُ في تضاعيف المعاجم فيكسو عِظامها لَحما وينفخُ الرّوح فيما كان منها راقدا، فهناكَ حشفُ التّمرِ وهنا المِغزل الذي دار على بشر الحافي لحظة تصوّف عابرة... وهنالك اشتجرت دموع في خدود..

والحكمة دارت دورتها على رايته فتجدهُ يُنبِهنا الى أن الكبير لا يبكي عليهِ الصغار... ومرة يُخبِرنا أنّ اختلاطَ الجهات لا يُخرجنا سوى العقل منه... وغيرَ مرة يخبرنا أنه هَرب من قسوةِ الاحتمال إلى طراوة الذّكريات.. وهناك نُصغي وهو يردد صدى صوت ماري كوري عندما قالت: لا نخاف إلا مما نَجهل...

أما التوطئة التي وطّأ بها الرّاوي للقائه بالمتنبي فكانت تَسلِب الأنفاس كتلك الموسيقى الملحمية التي كانت في فيلم "mad max" فيمشي الرّاوي على مُكث والرّيشة الموقظة للقبور تهتز في يده كأنها جان وخطواته تتهادى بين القبور، فلما وَصل الكاتب إلى أبي الطيب في رقاده "كادت النّفس تزهق" فرحا بمن سيقابل...

وفي الرواية مساحة شاسعة لثقافة الراوي وتقلبه في فنون المعرفة، ولكنه يبرز هنالك في تلك المنطقة الأنيقة "اللغة وآدابها"، فلك أن تنظر من سود صوادق في الدجى عندما تنقّل الراوي بالبيت العظيم:

إذا اشتبكت دموع في خدود تبيّن من بكى ممن تباكى

هزَ الرّاوي جذع المعجمِ فتساقَطَتْ عليه مِنْهُ مترادفات (اشتبكت، اشتجرت، اشتبهت، اشتعلت، اشتهرت) ولكنها في ترادفها الظّاهر جعل الرّاوي كلّ واحدة منهنّ تدور في فلك مستقبلّ بالمعنى التي تحمِلُه أو بالمعاني التي تحمل البيت كلّه..

رواية "تسعة عشر" تحمل في طياتها أرواح السادة من الكبار من عقول الإنسانية الجمعاء وتحاول أن تكون لبنة في مدماك التثاقف الإنساني لعل المهدي الذي يسكنُ في قلب كلّ واحد منا يجدُ طريقه لكي يخرج للأمة وينادي بها أن أقبلوا إلى الكتاب... لأن المجد يحني الرأس للقرّاء.

مصدر: مدونات الجزيرة