تحليل هذه الوثيقة كان جزءاً من دراسة ماجستير الصحفي أحمد الكومي في تخصص "دراسات الشرق الأوسط"، التي كانت بعنوان (مشاريع التسوية غير الرسمية بين الفلسطينيين وإسرائيل 1991-2008) والتي تناولت بالتحليل ثلاث وثائق سياسية مهمة، كان منها وثيقة "عباس-بيلين".

أعاد الحديث عن "صفقة القرن"، التي تشرف عليها الإدارة الأمريكية، إلى الواجهة وثيقة سياسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عمرها نحو 23 عاماً، وقعّها رئيس السلطة محمود عباس، باعتبار أن بنودها السياسية تتشابه مع ملامح الصفقة التي تعتزم الولايات المتحدة المضي في تنفيذها وصولاً إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ألغت جميع المرجعيات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية واعتبرتها في حكم المنتهية

وتكتسب الوثيقة العائدة اليوم بثوب الصفقة الأمريكية أهمية بالغة؛ باعتبار أن الطرف الفلسطيني الذي وقّعها ممثلا في الرئيس عباس، كان يتبوأ موقعاً غير رسمي لم يتح له الشروع في تطبيق بنودها، على عكس اليوم الذي يعتلي فيه أبو مازن أعلى موقع رسمي في السلطة والمنظمة يسمح له بتنفيذ بنات أفكاره قبل 23 عاماً، خاصة أنه يعتبر أول من رحّب بصفقة القرن أثناء لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض العام الماضي، حين أشاد بجدّية ترامب في أنه "سيأتي بصفقة العصر للشرق الأوسط"، بنصّ العبارة. في الوقت الذي أعلن فيه الجميع، عربيا وفلسطينيا، رفضه لهذه الصفقة لكونها تنسف الحقوق الفلسطينية مقابل تلبيتها لمتطلبات الاحتلال وتغذّية عنصريته. وهو الأمر الذي استدعى عرض وثيقة "عباس-بيلين"، وتناول بنودها بالتحليل الذي يسمح بفهم وتقدير الملامح غير المعلنة في صفقة اليوم، وكيفية مواجهة الإجراءات القائمة.

تبلورت وثيقة عباس-بيلين السياسية غير الرسمية بين أطراف فلسطينية وإسرائيلية عام 1995، بعد مباحثات سرية امتدت لأكثر من عام، عُرفت باسم "مشروع معاهدة قضايا الحل النهائي". حيث عُقدت اجتماعاتها على فترات متلاحقة في كل من القدس وقبرص وأمستردام وأوسلو ولندن وأثينا وباريس.

نسفت أحد أهم أركان الميثاق الوطني الفلسطيني الذي أُقيمت على أساسه منظمة التحرير، والمتعلّق بحق عودة اللاجئين باعتباره حقاً غير قابل للتصرف

كان يمثّل الطرف الفلسطيني في الوثيقة، محمود عباس ود. أحمد الخالدي، وحسين الأغا، وسري نسيبة، وحسن عصفور، ومهدي عبد الهادي، والبروفيسور برنار سابيلا. بينما مثّل الطرف الإسرائيلي، يوسي بيلين، الوزير في حكومة حزب العمل والنائب الجديد في الكنيست 1990. وهو الذي يعتبر الصانع الحقيقي للانعطاف التاريخي في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. وشارك في الاجتماعات كل من البروفيسور يائير هيرشفيلد أحد أهم مفاوضي مباحثات أوسلو وصانعي اتفاقياتها، والمؤرخ والمستشرق في معهد ناحوم ترومان، رون بونداك، وأوري سافير، أمين عام وزارة الخارجية، أحد أبرز مفاوضي أوسلو، وآخرين.

تتكون هذه الوثيقة من 17 صفحة، تضم ثلاثة ملاحق تتضمن خمس خرائط بيانية تفصيلية بالتعديلات المقترحة، وتحتوي على المبادئ العامة، في كل ما يتعلق بمدينة القدس، واللاجئين، والمستوطنات، ومصادر المياه المشتركة، والمرتكزات القصوى للدولة الفلسطينية، إضافة إلى القضايا العالقة مثل، الأماكن المقدسة، والأمن، والمعابر، والاعتراف المتبادل، وترسيم الحدود، وفترة اختبار النوايا. إضافة إلى ملاحظة ختامية تنص على "تعليق التوقيع على الوثيقة والتصديق عليها وعلى ملحقاتها، إلى حين الانتهاء من مفاوضات الحلّ النهائي حول التفاصيل الدقيقة".

أخلت مسؤولية (إسرائيل) من أي أعباء قانونية تجاه الفلسطينيين، وحرمتهم من مطالبتها بأي أثر رجعي

وقد أشار وزير الخارجية السويدي الأسبق المستر "ستين أندرسون" إلى الوثيقة، لأول مرة، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي، أذيعت يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، قال فيها: "إن مفاوضات سرّية مكثفة قد جرت بين متفاوضين إسرائيليين وآخرين فلسطينيين، على مدى أكثر من عام في عدد من العواصم الأوروبية؛ أدت إلى التوصل إلى اتفاق مبادئ حظي بمباركة القيادتين، وإن تلك المفاوضات قد تُوّجت بصياغة وثيقة تتضمن المبادئ الأساسية للحل النهائي، بعلم كل من السيد ياسر عرفات وإسحق رابين الذي كان يريد الإعلان عنها قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات الإسرائيلية؛ لتكون أساسا لبرنامجه الانتخابي في حزيران/يونيو 1996"، غير أن الرصاصات التي عاجلته عند اغتياله الذي وقع بعد اثني عشر يومًا فقط من تاريخ إنجاز الوثيقة 1995/11/5؛ أدى إلى إبقاء ملفها السرّي مغلقًا، إلى أن تسلّمه خلفه شيمون بيريز، الذي آثر الاحتفاظ بسرية الوثيقة، وعدم الكشف عنها في حينه لأسباب انتخابية.

وقد لاقت الوثيقة -رغم أنها لم تكن رسمية-قبولًا ومعارضة بين أطراف فلسطينية وإسرائيلية. ومنها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، الذي تنصّل من الوثيقة، حيث قال حين سئل عن رأيه في تفاهم أبو مازن وبيلين: "هل تقصدون تفاهم بيلين وأبو بيلين". بينما دافع محمود عباس عن الوثيقة، وهو الذي ترأس الطرف الفلسطيني المفاوض فيها، فحين سئل عنها قال إنها "مجرد اجتهادات".

المناخ السياسي للوثيقة

لم تكن الشخصيات المشارِكة في إعداد هذه الوثيقة وصياغتها تحمل الصفة الرسمية، ولا تتمتّع بأهلية القرار، ولكن لا ينفي ذلك أنها كانت مؤثرة وصاحبة حضور في مواقعها، باعتبار أنها كانت ناشطة في الحقل السياسي، وتحمل رؤية متقاربة، ونقاط تفاهم مشتركة، وقناعة في القدرة على إحلال السلام.

طرحت مدينة رام الله بديلاً لعاصمة الدولة الفلسطينية، واعترفت بالسيادة الإسرائيلية على القدس

فمحمود عباس، الذي ترأس الجانب الفلسطيني المفاوض، كان يشغل في ذلك الوقت منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان عضوًا في اللجنة المركزية لحركة فتح. وكان "المسؤول الأول عن الاتصالات مع الإسرائيليين"، بحسب أبو علاء قريع. وكان يتطلّع إلى ما وصفه في مذكّراته الشخصية "طريق أوسلو"، "استكمال الإنجاز السياسي الفلسطيني، ونقله إلى استقلال فعلي"؛ لسبب "أن نصوص الاتفاق (أوسلو) التي قد تُقرأ على أنها زرعت أوتاد الاستقلال، لا تكفي لبناء الاستقلال".

وكان يوسي بيلين، الذي ترأس الجانب الإسرائيلي المفاوض، وزيرًا في حكومة حزب العمل آنذاك، ومستشارًا لرئيس الوزراء شمعون بيريز. ولم يكن يرى أن اتفاق أوسلو يمكن أن يُفضي إلى دولة فلسطينية.

لذلك، جاء الدخول في مباحثات الوثيقة عقب التوقيع على "اتفاق أوسلو" بأكثر من عام، وبعيد اتفاق القاهرة 1994 المعروف باسم "أوسلو 2". وهكذا تأثرت الوثيقة بالمناخ السياسي الذي توفّر في مرحلة ما بعد أوسلو. وهذا ما أشارت إليه في "المقدمة العامة" لها، حيث نصّت على "إقرار الطرفين بأن اتفاقيتي أوسلو (1) و(2) هما الأساس الذي يقوم عليه الحل النهائي المحددة معالمه في هذه الوثيقة".

تناولت الوثيقة مجموعة من القضايا السياسية وهي قضايا أساسية في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، فمن أهم الأفكار التي تناولتها، حصرها عاصمة الدولة الفلسطينية في بلدتي "أبو ديس والعيزرية" بالقدس، وأن تكون الأماكن المقدّسة تحت السيادة الإسرائيلية في إطار صيغة "الفاتيكان"، ودولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح، إلى جانب إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين-أونروا واستبدالها بهيئة جديدة لاستيعاب "النازحين"، مع فترة اختبار نوايا تمتد لعشرين عامًا.

ورد في المقدّمة أن "التنفيذ الكامل لما ورد فيها من بنود وفق المراحل المحددة، يلغي أي تبعة لاحقة تتعلق بالأراضي أو السكان أو اللاجئين أو الممتلكات؛ ويشكل التزامًا من قبل الطرفين بحل دائم يطوي بشكل نهائي نزاعاتهما، وما ترتّب عليها من قرارات عربية أو إقليمية أو دولية". ويلاحظ أن هذه الفقرة خلت من تسمية "الأراضي أو السكان أو اللاجئين أو الممتلكات" الواردة في مقدّمة الوثيقة، على أنها حقوق فلسطينية أو حتى اعتبار أنها مجرّد مطالب.

كما ورد في النصّ مصطلح "نزاعاتهما"؛ دلالة على اختزال القضية الفلسطينية باعتبارها مجرّد "نزاع"، والنزاع على الأرض يعني أن الطرفين لهما نفس حق الادعاء فيها، إضافة إلى أن لها بُعدًا قضائيًا، يُمكن تسويته بالحوار بين طرفين يمتلكان "عدالة" ما. وهذا الأمر سبق أن ورد في مقدمة اتفاق أوسلو. مع أهمية الإشارة أيضًا إلى أن الوثيقة خلت من أي ذكر لمصطلح "القضية الفلسطينية"، نتيجة لوصفها على أنها "نزاع".

وتُلزم الوثيقة، عند تطبيقها، الطرفين بطيّ نزاعاتهما، وما يترتّب عليها أيضًا من قرارات عربية أو إقليمية أو دولية. وهذا يخالف، لأول مرّة، ما نصّت عليه تفاهمات واتفاقات سابقة، ومنها أوسلو، بأن أي تسوية دائمة يجب أن تقوم على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338؛ مما يعكس توجّها نحو عدم تدويل القضية الفلسطينية، وجعلها "مسألة ثنائية" بين طرفين، ومما يؤكد ذلك أنه ورد في الفصل الثامن من الوثيقة، الخاص بشبكة العلاقات العامة أن "أفكار تدويل القدس أو إعادة تقسيمها، أصبح غير وارد على الإطلاق بعد هذا الاتفاق".

وحدّدت الوثيقة فترة اختبار نوايا "تمتد إلى عشرة أعوام في حدها الأدنى، ولا تطول عن عشرين عاما في حدها الأقصى، تترسخ خلالها شبكة العلاقات القائمة على الثقة، والتعاون المشترك، والسلام الدائم بين الشعبين". وهي مدة كافية للطرف الذي يملك القوة، والإشارة هنا إلى إسرائيل؛ لفرض ما تراه ملائمًا في ظل هذه الظروف. مع العلم أن تأجيل قضايا الوضع النهائي، جعل المفاوضات تشكل غطاءً للاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس.

أهم القضايا التي عالجتها الوثيقة:

أولًا: القدس:

احتلّت القدس حيّزًا محدودًا في الوثيقة، حيث أشار النصّ الوارد فيها "إلى أنه سيصار إلى توسيع حدود المدينة الكبرى لتشمل: (أبو ديس، والعيزرية، وسلوان)، وتستطيع السلطة الفلسطينية فيما بعد أن تتخذ من الأحياء الجديدة المستحدثة عاصمة ومركزًا إداريًا لها يصبح اسمها: (القدس AL-QUDS) بالعربية واللاتينية وليس (Jerusalem)، بينما تسمى بقية أنحاء المدينة القديمة بحدودها البلدية القائمة حاليًا (أورشليم JERUSALEM) منعًا لأي التباس، ويعترف بها كعاصمة أبدية لإسرائيل".

ويخالف هذا التوجه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ومن أهمها قرار رقم (181) الصادر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947م، الذي ينصّ على تقسيم فلسطين، وأن يكون لمدينة القدس كيانًا منفصلًا، ووضعًا مستقلًا خاضعًا لنظام دولي خاص تحت إدارة الأمم المتحدة، على أن يُعيّن مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية. إضافة إلى قرار رقم (194) في 11 ديسمبر 1948م، الذي أكد ضرورة أن تلقى القدس معاملة خاصة ومنفصلة عن سائر فلسطين، ويجب أن توضع تحت السلطة الفعلية للأمم المتحدة.

كما تخالف قرار مجلس الأمن الشهير رقم (242) لسنة 1967م، الذي نصّ على عدم جواز الاستيلاء على الإقليم بطريق القوّة أو الغزو، وعدم جواز ضمّ الإقليم أو اكتساب السيادة عليه، وبما أن القدس الشرقية والأراضي العربية قد احتلها الجيش الإسرائيلي، فإنه لا يسمح بأي تغييرات إقليمية لصالح إسرائيل، ويطلب سحب القوات المسلّحة الإسرائيلية من الأقاليم المحتلّة في النزاع الأخير.

ويعتبر الطرح الوارد في الوثيقة اعترافًا فلسطينيًا بالسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي قرار دولي يعترف بذلك، استنادًا إلى القرارات المذكورة أعلاه، إلى جانب أن قرارات الأمم المتحدة المتعلّقة بالقدس لم تعط أي حق لـ (إسرائيل) في أي جزء من المدينة، لكن هذه الوثيقة أعطت (إسرائيل) الحق الكامل لها في القدس، وعملت على تقسيم السيادة عليها، أو بعبارة أخرى، أعادت رسم خريطة القدس.

الأمر اللافت هو أن الوثيقة نصّت على أنه "في حال وجود معارضة فلسطينية كاسحة لهذا التصور، يتم وضع الخيار البديل للعاصمة الفلسطينية المقترحة وهو (مدينة رام الله) التي تقع كإحدى ضواحي مدينة القدس شمالًا". وهذا الطرح يُعطي إشارة إلى إمكانية التنازل عن مناطق حيوية وتاريخية من القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها.

ويُلاحظ أن الوثيقة راعت، على نحو غير مسبوق، مسألة وجود معارضة فلسطينية، وهذا يتزامن مع بروز دور الحركات الإسلامية، الرافضة لنهج التسوية السياسية مع (إسرائيل).

وبشأن المصطلحات والأسماء غير العربية التي وردت في الوثيقة لمدينة القدس، نجد أن (Jerusalem) الذي رفضت الوثيقة أن يكون اسم عاصمة الدولة الفلسطينية، هو الاسم الدولي للمدينة، وذو دلالة دينية وتاريخية، بينما (أورشليم) الذي سيُطلق على عاصمة إسرائيل "الأبدية"، فهو اسم يهودي مرتبط بالأيديولوجيا؛ الأمر الذي يسمح بالقول إن البُعد العقائدي كان حاضرًا في التفاوض، فالأسماء ليس بدلالاتها اللغوية فحسب، إنما بدلالاتها السياسية والقانونية والدينية والتاريخية.

ورغم إيجابية حرية الوصول للأماكن الإسلامية والمسيحية المقدّسة في مدينة القدس، المنصوص عليها في الوثيقة، فأن جزئية "السيادة السياسية"، تمنح إسرائيل في المقابل، حرية منع أي جهة من الوصول إلى هذه الأماكن، تحت دعوى انتهاك هذه السيادة، من مبدأ أنها ستكون مطلقة اليد في ممارسة صلاحياتها دخل حدود عاصمتها الجغرافية، ودون أن تنازعها أو تتدخل فيها أي دولة أخرى.

كما تناقض الوثيقة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضية بأن القدس جزء من الأراضي المحتلة، وذلك حين تدعو لأن يكون لهذه الأماكن وضعًا شبيها بوضع مقر الفاتيكان في العاصمة الإيطالية روما، أو بوضع كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانيًا: المستوطنات:

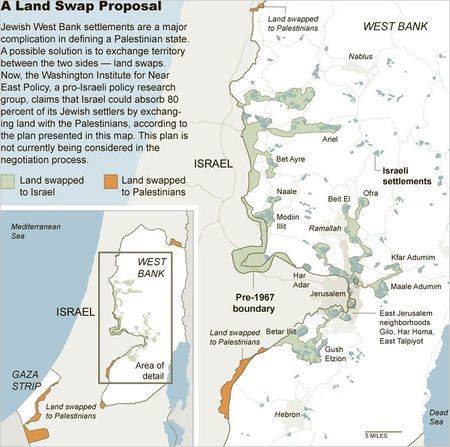

تقوم البنود الخاصة بمسألة المستوطنات في الوثيقة على فكرة "تبادل الأراضي"، فيما يتعلق بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وتحديدًا ذات الكثافة السكانية التي تشكل 20% من الأراضي. علما أن فكرة تبادل الأراضي استنسخت من تجربة (إسرائيل) مع الأردن. حيث بدأت عمليًا مع التوقيع على معاهدة "وادي عربة" 1994، التي أجازت لـ(إسرائيل) استمرار سيطرتها على آلاف الدونمات من الأراضي الأردنية المحتلة، تحت خدعة "استئجار الأراضي".

وتحاول الوثيقة رسم خط حدودي يستجيب للوقائع الميدانية التي فرضها الاستيطان في الضفة، وهذا بحدّ ذاته تجاوز واضح وصريح لمضامين ونصوص القرار الدولي رقم242 .

ولن يكون التبادل المنصوص عليه في الوثيقة، متماثلًا في المساحة، وكذلك النوعية، بدليل أن الوثيقة أكدت أن التبادل "ينطبق على منطقة (حلوق هاوتسه) الواقعة شمالي النقب، وغير المأهولة بالسكان، والتي يمكن ضمّها لأراضي السلطة للمساعدة على توسيع الرقعة المحاذية لقطاع غزة المكتظ بالسكان". وهي منطقة صحراوية، قريبة من الحدود المصرية، يسكنها بدو النقب، "وكذلك منطقة مثلث أم الفحم، مقابل بعض المستوطنات ذات الكثافة السكانية التي ستضم لأراضي إسرائيل، خاصة تلك التي تضم تجمعات قريبة من الخط الأخضر"، والمقصود هنا، هو استبدال مناطق ذات كثافة سكانية لفلسطينيي الداخل عام 1948.

يتضح إذن أننا أمام تبادل غير متساوٍ للأرضي، والأهم أن الرابط المشترك في عمليات التبادل يستهدف ضمنًا خطة "ترانسفير" للفلسطينيين، من خلال ضم بدو النقب وقراهم إلى حدود قطاع غزة، وكذلك الحال مع فلسطينيي 48 بضم قراهم إلى الضفة؛ لخدمة "يهودية الدولة".

وتشير الوثيقة إلى بقاء "المستوطنات الأقل كثافة، التي تشكل 30% من الأراضي، تحت السيادة الإسرائيلية طيلة فترة الحد الأقصى لاختبار النوايا -20سنة-ثم يصار بعد انقضاء تلك المدة إلى نقل السيادة عليها للسلطة الفلسطينية". وتغيب هنا الضمانات الكافية لإمكانية أن تستغل (إسرائيل) هذه المدة في زيادة أعداد قاطني هذه المستوطنات، ورفع كثافتها، بشكل يجعل من فكرة الإخلاء بعد مضيّ المدة المشار إليها، أمرًا غير ممكن، وهذا لم نجده في شرط طاقم المفاوضات فيما يتعلق بأعداد الفلسطينيين، حين استند على مبدأ "إبقاء أقل عدد ممكن من الفلسطينيين في المنطقة التبادلية، التي ستضم في نهاية التسوية إلى إسرائيل".

ولم تحدد الوثيقة مصير الفلسطينيين في المناطق التبادلية التي ستنضم في نهاية التسوية إلى (إسرائيل)، بينما حددت بوضوح مصير المستوطنين اليهود في المستوطنات التي لن تنضمّ لـ (إسرائيل)، وخيّرتهم بين "الحصول على الجنسية المزدوجة-الإسرائيلية والفلسطينية-أو البقاء كسكان أجانب دائمين في الدولة الفلسطينية".

ولم تذكر الوثيقة نسبة التبادل التي جرى الاتفاق عليها للأراضي، أو حتى الطرف المخوّل بتقدير هذه النسب. ويلاحظ أن البند الخاص بالمستوطنات في الوثيقة، فرضت قيوداً مشددة على الجانب الفلسطيني، حيث تم تكرار كلمة "يحظر" على الفلسطينيين، ثلاث مرات هي:

- يحظر تفكيك أي مستوطنة خلال المدة المشار إليها.

- يحظر على أي فلسطيني استعمال الطرق الالتفافية للمستوطنات الواقعة في الأغوار، طيلة المدة المذكورة بحدها الأقصى.

- يحظر على السلطة الفلسطينية اتخاذ أي إجراء من طرف واحد يحول دون تطورها الديمغرافي أو السكني أو العمراني، عقب انتقال السيادة لها.

ويعكس التكرار هنا الأهمية التي يوليها الطرف الآخر للمضمون المتعلق بواقع الاستيطان ومستقبله، وهو في واقعه تقييد للطرف الفلسطيني يمنع اكتمال السيادة على الدولة الفلسطينية خلال فترة اختبار النوايا.

ثالثًا: اللاجئون الفلسطينيون:

تدعو الوثيقة إلى إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وإلى إحلال هيئة دولية جديدة بدلًا عنها، "لتتولى عملية تأهيل اللاجئين والنازحين وتأمين استيعابهم في دول وأماكن إقامتهم الحالية".

تدخل فكرة إلغاء الأونروا وإيجاد هيئة دولية جديدة تنوب عنها، في تحويل ملف اللاجئين من "قضية سياسية" بمضامينها القانونية إلى "قضية إنسانية". ويعني هذا الأمر، ضمنيًا، إغلاق ملف اللاجئين الفلسطينيين نهائيًا؛ على ضوء أن اللاجئين اعتبروا الأونروا منذ نشوئها عام 1950 شاهدة على معاناتهم، ومذكرة دائمة بحقّهم في العودة. وهذا أيضًا ما تدعو إليه الوثيقة علانية، بتوزيعها المهمات على طرفي التفاوض، بالتعاون مع الأطراف الدولية الراعية، "بما يضمن إغلاق ملف اللاجئين ببطء"، كما ورد فيها.

ويعزّز هذا الافتراض أن الوثيقة وضعت اللاجئ الفلسطيني النازح من أراضي 67، في مصاف الأجنبي الزائر، حين منحت السلطة الفلسطينية "حق إصدار تصاريح الدخول المؤقتة وتأشيرات الزيارة؛ للإقامة المحدودة، وبغرض زيارة ذويهم المقيمين"؛ وهذا الأمر لا يعدو كونه سلبًا لحق "المواطنة" للاجئ الفلسطيني.

إن البنود المتعلّقة باللاجئين في الوثيقة تدعو بوضوح إلى إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الدعوة إلى التوطين والتأهيل في مناطق اللجوء بالخارج، ونفي صفة اللجوء عمن في الداخل الفلسطيني، بما يتعارض مع قرار الأمم المتحدة رقم 194، الذي قرّر "وجوب السماح بالعودة-في أقرب وقت ممكن-للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر". ويخالف ذلك أيضًا ما أكد عليه المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الحادية والعشرين، التي عقدت في مدينة غزة 1996، من تمسّكه التام بتطبيق القرار 194 الخاص باللاجئين. وفي هذا، تغييب للثوابت الفلسطينية، وللمرجعيات الدولية لقضية اللاجئين، وتعزيز للموقف الإسرائيلي الرافض لفكرة حق العودة أو تحمّل المسؤوليات القانونية تجاه اللاجئين.

رابعًا: مصادر المياه المشتركة:

تدعو الوثيقة إلى "استغلال مشترك" لمصادر المياه الواقعة في أراضي السلطة الفلسطينية. وهذا الأمر يخالف ما نصّ عليه البند الرابع من اتفاق أوسلو (2) بشأن الولاية الإقليمية للسلطة الفلسطينية "التي تشمل الأرض، وما في باطنها، والمياه الإقليمية".

ويعني "الاستغلال المشترك" في أساسه، نفي السيادة الفلسطينية الكاملة على المصادر المائية ضمن الحدود السياسية للدولة الفلسطينية، ويجعل منها دولة ذات سيادة منقوصة. ثم، إن الوثيقة لم تشر إلى أي تعريف للحقوق المائية الفلسطينية؛ وعليه، فإن ما يحدث هو إنكار إسرائيلي للحق الفلسطيني في السيادة على المياه.

خامسًا: حدود صلاحيات الدولة الفلسطينية:

أعطت الوثيقة الطرف الإسرائيلي حق اختيار صيغة السيادة التي يجب أن تتمتع بها الدولة الفلسطينية الوليدة، بين سيادة "تتطابق مع تلك التي يتمتع بها الفاتيكان أو كوستاريكا، أو اختيار الارتباط مع الأردن بصيغة كونفدرالية يوافق عليها الأردن".

وأكدت الوثيقة على أن "أيا من الخيارات المذكورة لن يمس الأسس المتعلقة بوضع مدينة القدس، وفق التفاصيل آنفة الذكر"، بمعنى أن عاصمة الدولة ستكون إما الأحياء الجديدة التي أضيفت للمدينة أو رام الله، فيما ستبقى القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. واللافت أن الدولة ستبقى، بموجب الوثيقة، "مجهولة" الصلاحيات لمدة ثلاث سنوات على الأقل من فترة اختبار النوايا، دون إيراد مبررات لهذا الأمر، إذا ما كان تنفيذ الطرفين للاتفاق يعني "إنهاء مرحلة الصراع إلى الأبد"، بموجب الوثيقة.

ويبرر ذلك خشية الطرف الإسرائيلي الدخول في مواجهة مع التيار الأيديولوجي في الحركة الصهيونية الرافض لفكرة التخلّي عن الضفة الغربية باعتبارها "أرض الميعاد"؛ لكون فكرة الصهيونية الدينية تركّز على عملية تهويد المكان الفلسطيني. وبالتالي فإن مدة السنوات الثلاث هي أشبه بفترة اختبار تجري خلالها تدارس كيفية تجاوز العامل الأيديولوجي، الذي يعتبر عامل تعطيل رئيسي لمبدأ حلّ الدولتين في العديد من مشاريع التسوية.

ولم تشر الوثيقة بشكل واضح إلى حدود الدولة الفلسطينية، باستثناء الإشارة في الفصل الخاص بـ "المبادئ العامة" إلى أن "العودة إلى حدود عام 1967، هي فكرة خيالية ملغاة"، وهو ما يعني تخلي الوثيقة عن هذه الحدود واعتبارها غير واقعية وغير عملية، لوجود المستوطنات ولضرورة تبادل أراضٍ بحجم حاجات إسرائيل الأمنية والاستراتيجية. وذلك في الوقت الذي من المفترض أن تغطّي فيه مفاوضات الوضع الدائم، القضايا العالقة، التي من ضمنها، الحدود، بموجب البند الخامس من اتفاق أوسلو 1993م، الذي أشار ضمنًا إلى أن جغرافية الشعب الفلسطيني هي حدود 67. والتي أقرّها أيضًا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.

ولن تكون الدولة الفلسطينية الفتيّة، بموجب الوثيقة، مطلقة القوة العسكرية، إنما ستكون منزوعة السلاح، "وستحتفظ بحقها في بناء قوة شرطية مزودة بأسلحة فردية خفيفة، بالعدد الذي تراه ضروريًا لأمنها الداخلي". وهي قيود ليست جديدة، إنما موثّقة في جميع الاتفاقات الرئيسية بين (إسرائيل) والقيادة الفلسطينية، ومنها اتفاق أوسلو. وهذا الأمر ينطلق من نظرية الأمن القومي الإسرائيلي، التي تسعى إلى خلق مناطق جوار معزولة السلاح، لا تهدد أمنها.

سادسًا: شبكة العلاقات العامة (التنسيق الأمني):

تلزم الوثيقة الطرفين بالتعاون والتنسيق المشترك في القضايا الثنائية في مجالات الأمن، وهي مسألة تكررت بالمثل في الترتيبات الأمنية التي وردت في اتفاقات سابقة، حيث أشارت المادة 8 من اتفاق أوسلو، التي جاءت تحت عنوان "النظام والأمن"، إلى طبيعة العلاقة في المجال الأمني بين الطرفين. كما نصّت المادة 10 فيه على تشكيل لجنة ارتباط مشتركة إسرائيلية فلسطينية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كما ورد أيضا في ترتيبات اتفاق القاهرة 1994 الحديث عن لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق الأمني؛ تهدف، بدرجة كبيرة، إلى الوصول إلى "تطبيق هادئ" لكل ما اتفق عليه.

وتجعل الوثيقة من التنسيق الأمني بين القيادة الفلسطينية و(إسرائيل) التزامًا تعاقديًا، وتُظهره على أنه مصلحة فلسطينية بالدرجة الأولى. وهذا الأمر، من شأنه، أن يضع القيادة الفلسطينية في مواجهة حركات المعارضة، الرافضة لهذا المبدأ.

وأشارت الوثيقة إلى حق "الإسناد العسكري عند الضرورة التي تقتضيها ظروف السلطة الفلسطينية أو عجزها عن الحفاظ على أمنها الداخلي". لكنها لم تشر إن كان ذلك سيجري بطلب من السلطة أم بتقدير إسرائيلي منفرد يمنح (إسرائيل) حرية التدخل العسكري في إقليم الدولة الفلسطينية تحت هذه الذريعة.

كما ساهمت الوثيقة في تعزيز "الفوقية الإسرائيلية" بإعطاء إسرائيل "حق المساءلة دون تحفّظ وفي أي وقت تراه ضروريًا، حتى بعد سريان مفعول الاتفاق ونفاد مدته". وفي المقابل، ساهمت في تقزيم أو تعزيز نقص السيادة الفلسطينية، بمنح إسرائيل "حق الاحتفاظ بأجهزة مراقبة غير مرئية في كافة المعابر ونقاط الحدود البرية والبحرية والجوية طيلة فترة اختبار النوايا". وهذا يتعارض مع قرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الحادية والعشرين عام 1996م، حول الأمن المتبادل بين الجانبين، حيث نصّ على أن "أقصر الطرق لتوفير الأمن هو السير في طريق السلام، والانسحاب الإسرائيلي التام من الأرض الفلسطينية".

وتظهر تسمية التنسيق الأمني المشترك في الوثيقة على أنه "علاقات عامة"، وكأن الحديث يدور عن مؤسسة تقوم بدور تسويقي، وفي هذا ابتعاد عن التوصيف الحقيقي لخطورة التنسيق الأمني. كما أنه يتعارض مع الثوابت الاستراتيجية والسياسات المرحلية لحركة فتح، وخاصة ما ورد في النظام الأساسي للحركة، المقرّ في المؤتمر العام الخامس الذي عُقد في تونس بأغسطس 1989م، بحضور أكثر من ألف عضو، الذي دعا إلى تصعيد الكفاح المسلّح، وتواصل العمل السياسي. باعتبار أن التنسيق الأمني هو التضاد العملي للكفاح المسلح.

خلاصة ما تقدّم، أن هذه الوثيقة تضمنت عدداً من المقترحات التي تنتقص من سقف الثوابت الوطنية الفلسطينية وتتجاوزه، ومن أهمها إلغاء وتغييب جميع المرجعيات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ونسف أحد أهم أركان الميثاق الوطني الفلسطيني الذي أُقيمت على أساسه منظمة التحرير، والمتعلّق بحق عودة اللاجئين باعتباره حقاً غير قابل للتصرف، وإخلاء مسؤولية (إسرائيل) من أي أعباء قانونية تجاه الفلسطينيين، وحرمانهم من مطالبتها بأي أثر رجعي. واعتبار كل المرجعيات والقرارات الدولية في حكم المنتهية. والأخطر من ذلك طرح مدينة رام الله بديلاً لعاصمة الدولة الفلسطينية، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس.